第66番

巨鼇山 千手院 雲辺寺

きょごうざん せんじゅいん うんぺんじ

10:50、山麓駅から、ロープウェイで一気に標高927mの雲辺寺山に上りました。

11:18、仁王門です。

仁王門の仁王像です。

仁王像裏の木彫りの大きなわらじです。

本堂です。

大師堂です。

大師堂の裏側で、この向かいの上段が大師堂正殿です。 大師堂正殿です。

雲海から頭を出した愛媛県の山々が水墨画のように見えていました。

手前の山は、平石山(826m)や翠波峰(890m)で、遠くは石鎚山系と思われます。

ロープウェイの山頂駅です。 山頂駅の近くに県境の表示がありました。

下りも、ロープウェイを利用しました。

H26.11.22(土)、本日1ヶ所目

次は、第67番の大興寺に向かいます。

第67番

小松尾山 不動光院 大興寺

こまつおざん ふどうこういん だいこうじ

13:36、仁王門です。

運慶作の金剛力士像で、県指定の有形文化財となっています。

仁王門の裏側には大きなわらじが置かれていました。

正面が、本堂です。

大師堂です。

H26.11.22(土)、本日2ヶ所目

次は、第68番の神恵寺に向かいます。

第68番

七宝山 神恵院

しっぽうざん じんねいん

14:34、第68番と第69番共通の仁王門です。

仁王門の金剛力士像です。

正面は、近代的なコンクリート造の本堂です。

本堂の状況です。

大師堂です。

庭園です。

H26.11.22(土)、本日3ヶ所目

次は、同じ境内にある第69番観音寺です。

第69番

七宝山 観音寺

しっぽうざん かんのんじ

観音寺の仁王門は、第68番の神恵院と共用でした。

14:46、本堂です。

大師堂です。

石段に薬師堂の表示がありました。

石段を上ったところに、六角堂と薬師堂がありました。

H26.11.22(土)、本日4ヶ所目

次は、第70番の本山寺に向かいます。

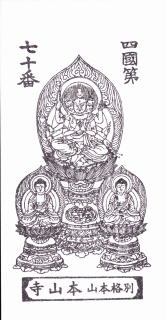

第70番

七宝山 持宝院 本山寺

しっぽうざん じほういん もとやまじ

15:18、国指定重要文化財の仁王門です。

仁王門から境内に入り、正面が本堂です。

国宝の本堂です。

本堂内では馬頭観音像の御開帳が行われていたのて、早速拝観しました。

大師堂です

五重塔と、左手は十王堂です。

H26.11.22(土)、本日5ヶ所目

次は、第71番の弥谷寺に向かいます。

第71番

剣五山 千手院 弥谷寺

けんござん せいじゅいん いやだにじ

16:11、このバスを利用して、百八階段上に向かいました。

バス料金は500円で、片道のみの運行となっていました。

大師堂近くの門です。 バスは、すぐ近くに到着しました。

弥谷寺の案内図です。

階段を上ったところに大師堂と納経所がありました。

多宝塔です。 十王堂です。

観音堂です。 観音堂前から本堂に向かう階段です。

岩窟の護摩堂です。 薬師堂です。

願い事をする、水場といわれる場所です。 さらに階段がありました。

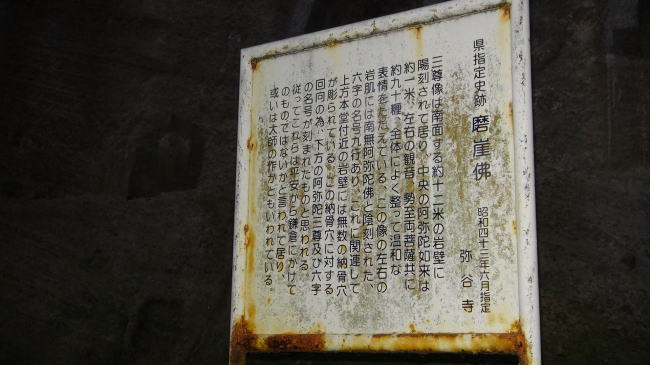

岩壁に阿弥陀如来などが刻まれている、県指定史跡の磨崖仏です。

磨崖仏の説明

16:41、一番の高所にある、本堂です。

百八階段下の、金剛拳菩薩です。

16:55、下山途中の仁王門です。

H26.11.22(土)、本日6ヶ所目

以上で、本日の巡礼を終了しました。

この後、三豊市の道の駅、「ふれあいパークみの」で車中泊をしました。

明日は、第72番曼荼羅寺からのお参りを予定しています。

第72番

我拝師山 延命院 曼荼羅寺

がばいしざん えんめいいん まんだらじ

08:40 仁王門です。

仁王門の金剛力士像です。

仁王門から見た、本堂などの様子です。

本堂です。

大師堂です。

護摩堂です。 八幡宮です。

(左)、大きな松の木に彫刻された、笠松大師です。

(右)、弘法大師お手植えの不老松跡です。 平成14年春に松食い虫で枯れてしまったそうです。

H26.11.23(日)、本日1ヶ所目

次は、第73番の出釈迦寺に向かいます。

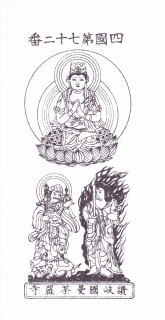

第73番

我拝師山 求聞持院 出釈迦寺

がばいしざん ぐもんじいん しゅっしゃかじ

09:08 道路から少し階段を上ったところにある、山門です。

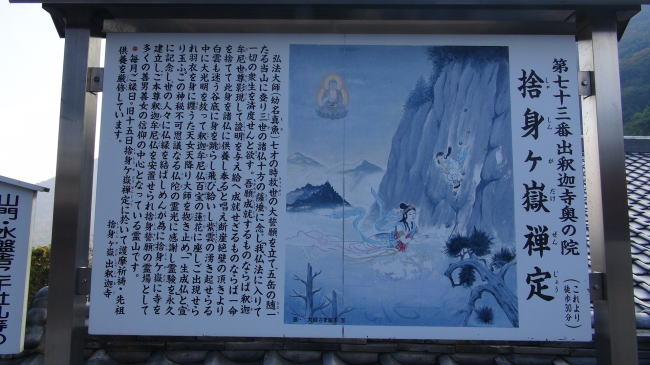

山門の脇に、出釈迦寺奥の院の説明板がありました。

本堂です。

大師堂です。

ここから、背後の山中に見える第73番出釈迦寺奥の院、

捨身ヶ嶽禅定(しゃしんがだけぜんじょう)に向かって拝むと、

現地に行ったのと同じ御利益があるといわれる遙拝所が境内の南側にありました。

H26.11.23(日)、本日2ヶ所目

次は、第74番の甲山寺に向かいます。

第74番

医王山 多宝院 甲山寺

いおうざん たほうざん こうやまじ

09:36 新しい山門がありました。

新しい山門を進むと、歴史が感じられる山門がありました。

09:40 本堂です。

大師堂です。

H26.11.23(日)、本日3ヶ所目

次は、第75番の善通寺に向かいます。

第75番

五岳山 誕生院 善通寺

ごがくざん たんじょういん ぜんつうじ

09:59 善通寺境内西側の駐車場に車を置き、この正覚門から境内に入りました。

総本山善通寺境内の案内図です。

まず最初に向かった、赤門です。

こちらは、南大門です。

10:24 本堂です。

五重塔の上部です。

五重塔の基礎部。 高さは、43mです。

この五重塔は4代目で、弘化2年(1845)に着工して明治35年(1902)に完成しています。

中門です。

仁王門です。

大師堂です。

護摩堂です。

親鸞堂です。

親鸞堂です。

H26.11.23(日)、本日4ヶ所目

次は、第76番の金蔵寺に向かいます。

第76番

鶏足山 宝幢院 金倉寺

けいそくざん ほうどういん こんぞうじ

12:04 仁王門です。

仁王門の金剛力士像です。

本堂です。

大師堂です。

H26.11.23(日)、本日5ヶ所目

次は、第77番の道隆寺に向かいます。

第77番

桑多山 明王院 道隆寺

そうたざん みょうおういん どうりゅうじ

12:38 仁王門です。

仁王門の仁王像です。

正面が本堂

で、右側が大師堂

で、右側が大師堂 です。

です。

多宝塔です。

H26.11.23(日)、本日6ヶ所目

次は、第78番の郷照寺に向かいます。

第78番

仏光山 広徳院 郷照寺

ぶっこうざん こうとくいん ごうしょうじ

13:18 本堂です。

厄坂の上に大師堂が見えています。

H26.11.23(日)、本日7ヶ所目

次は、第79番の天皇寺に向かいます。

第79番

金華山 高照院 天皇寺

きんかざん こうしょういん てんのうじ

天皇寺と白峰宮は、境内が共通となっていました。

この門から白峰宮境内に入り、天皇寺の参道を直進すると本堂でした。

14:30 本堂です。

大師堂です。

H26.11.23(日)、本日8ヶ所目

次は、第80番の国分寺に向かいます。

第80番

白牛山 千手院 国分寺

はくぎゅうざん せんじゅいん こくぶんじ

15:12 仁王門です。

正面が、仁王門から直進した先の本堂です。

大師堂入口の門です。

大師堂です。

H26.11.23(日)、本日9ヶ所目

次は、第81番の白峯寺に向かいます。

第81番

綾松山 洞林院 白峯寺

りょうしょうざん どうりんいん しろみねじ

16:01 山門です。

本殿です。

大師堂です。

白峯寺は、紅葉真っ盛りでした。

H26.11.23(日)、本日10ヶ所目

次は、第82番の根来寺に向かいます。

第82番

青峰山 千手院 根香寺

あおみねさん せんじゅいん ねごろじ

仁王門の近くに、結構大きな怪獣(牛鬼)の銅像がありました。

この由緒については、不明でした。

16:31 仁王門です。

仁王門の金剛力士像です。

本堂です。

大師堂です。

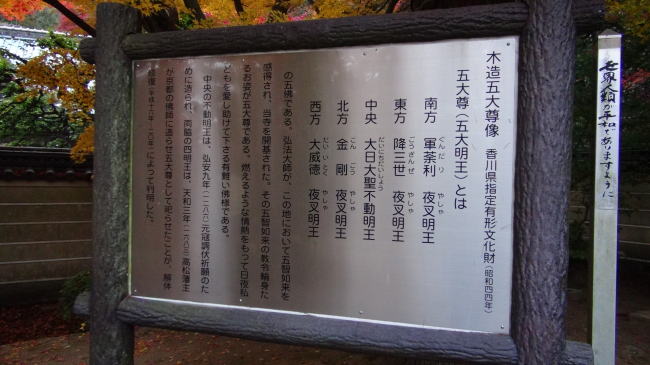

五大明王、五大堂と書かれています。

五大尊(五大明王)の説明です。

根来寺も白峯寺と同様に、紅葉真っ盛りでした。

H26.11.23(日)、本日11ヶ所目

以上で、本日の巡礼を終了して帰途に就きました。

第83番

神毫山 大宝院 一宮寺

しんごうざん だいほういん いちのみやじ

08:21 駐車場側からの入場門です。

仁王門です。

木像の金剛力士像です。

本堂です。

大師堂です。

H26.12.31(水)、本日1ヶ所目

次は、第84番の屋島寺に向かいます。

第84番

南面山 千光院 屋島寺

なんめんざん せんこういん やしまじ

09:13 駐車場側の山門です。

仁王門です。

仁王門の金剛力士像です。

四天門です。

四天門外側の四天王像です。

四天門内側の四天王像です。

四天門の脇に、屋島寺の縁起が書かれていました。

鐘楼の貞応二年製の釣り鐘 本堂横の狸の蓑山(みのやま)明神

本堂です。

大師堂です。

H26.12.31(水)、本日2ヶ所目

次は、第85番の八栗寺に向かいます。

第85番

五剣山 観自在院 八栗寺

ごけんざん かんじざいいん やくりじ

10:01 八栗寺へはケーブルカーで上りました。 八栗ケーブルの山上駅です。

10:15 二天門です。

二天門の像は、持国天と多聞天とのことです。

本堂です。

大師堂です。

(左)、大師堂の隣の多宝塔です。

(右)、お迎え大師像の所からの高松市内方向の眺めです。 屋島が見えています。

H26.12.31(水)、本日3ヶ所目

次は、第86番の志度寺に向かいます。

第86番

補陀洛山 志度寺

ぼだらくさん しどじ

11:39 志度寺の入口です。

国の重要文化財に指定されている仁王門です。

仁王門の像は、鎌倉時代の運慶作とのことです。

国の重要文化財に指定されている本堂です。

大師堂です。

五重塔です。

H26.12.31(水)、本日4ヶ所目

次は、第87番の長尾寺に向かいます。

第87番

補陀洛山 観音院 長尾寺

ぼだらくさん かんおんいん ながおじ

12:47 仁王門です。

仁王門の金剛力士像です。

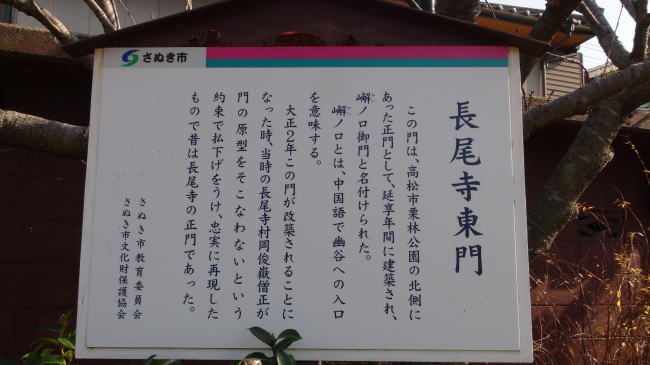

長尾寺東門

長尾寺東門の説明です。

本堂です。

大師堂です。

H26.12.31(水)、本日5ヶ所目

次は、結願寺である第88番の大窪寺に向かいます。

第88番

医王山 遍照光院 大窪寺

いおうざん へんじょうこういん おおくぼじ

13:36 結願寺にふさわしい、大きな仁王門です。

仁王門の金剛力士像です。

従来からの仁王門です。

仁王門脇にあった、立て看板です。

本堂です。

大師堂です。

H26.12.31(水)、本日6ヶ所目

以上、香川県内の巡礼(涅槃の道場)は、第66番から88番まででした。

なお本日の大窪寺での参詣により、四国88ヶ所全ての霊場巡りを終えました。